浮華世間 似有還無(三之三)

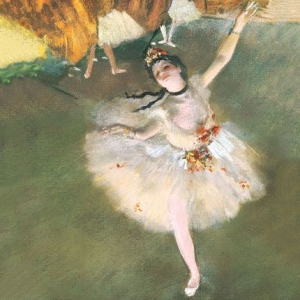

竇加(Degas)以繪畫芭蕾舞者知名。在云云印象派畫家中,他是最全情投入描繪巴黎女士生活的畫家。女性的舉手投足、音容笑貌;在舞臺上、舞臺後、甚至是浴室內的一舉一動,全是Degas心儀的作畫題材。Degas繪畫的芭蕾舞畫作數以千計,到後期的浴室光景都是他的知名作品,以至後世容易遺忘他的另一批作品:女帽店。

Degas總共作有22幅女帽店作品,作畫時段橫跨30年,有不少作品更與Manet展出A Bar at the Folies-Bergère的時期重疊。

進入女帽店以前,我們先要明白女帽在當代社會的重要性:女帽代表了一位女士的身份與尊嚴。像衣服一樣,沒有女帽,中產階級女士是不會在公眾場合出現的。因此在印象派的畫作中,女士必然是戴著帽子,除非她是出身於低下階層,或者正在室內與閨密共處。女帽另一特別之處,是它的個人化。在當代社會,女帽的搭配絕不能隨便,必須配襯整套服裝和不同季度的fashion trend,當中包涵非常個人的品味。因此當代女士非常重視女帽的選購,此活動也就成為她們生活必不可少的部分。

Édouard Manet, The Plum, 1878. Oil on canvas.

Édouard Manet, The Plum, 1878. Oil on canvas.

Pierre-Auguste Renoir, Dance at Le Moulin de la Galette (Bal du moulin de la Galette), 1876. Oil on canvas.

Pierre-Auguste Renoir, Dance at Le Moulin de la Galette (Bal du moulin de la Galette), 1876. Oil on canvas.

在Degas的女帽店中,有兩種人是主要的描繪對象:première demoiselle,即設計女帽的裁縫,和選購女帽的中產女士。

Première demoiselle直接向店主負責,對女帽的款式及用料都有決定權,地位比一般女工及售貨員為高。然而,社會對她們的看法,與Manet的bar girl不相伯仲。在大眾眼中,這些女裁縫長期在中產女士身旁游走,每天對著貴格的布料、蕾絲、裝飾物,她們比一般低下階層女性更重視物質和虛榮,然而她們收入微薄,所接受的教育及道德灌輸有限,社會認為她們很容易淪為妓女,以賺取更多金錢和物質的滿足。("The modiste loves luxury; she is within closer range than anyone to appreciate all its advantages and she manifests, in the same proportion, a pronounced horror for poverty…She is a feeble creature, touched equally by misery as by opulence, the brilliant futilities around her are a great hazard; the deprivations wear down her morality.")

Degas如何看待première demoiselle?他認為她們精明、有品味、有眼光、有創意。細看她們在Degas的畫作中,她們沒有做出任何討好挑逗的神情,而是全神灌注地縫製手上的帽子。她們動作優雅,手部的活動猶如高貴的婦人,神情嚴肅專注。像馬奈一樣,他對女裁縫師賦予了尊重。為什麼?她們需要有高尚的品味、獨到的眼光,甚至會帶領整個女帽潮流,她們正正像藝術家。

Edgar Degas, The Millinery Shop, c. 1882-86. Oil on canvas.

Edgar Degas, The Millinery Shop, c. 1882-86. Oil on canvas.

Edgar Degas, The Little Milliners, 1882. Pastel.

Edgar Degas, The Little Milliners, 1882. Pastel.

我們如何分辨她們是客人還是裁縫師?只要我們看看她們有沒有戴帽子就可以了。中產階級女士在公眾場合時,必然是戴著帽子的。

即使其他藝術家嘗試描繪裁縫師在女帽店的辛勞,他們與Degas的表述也是很不一樣的。

Paul Signac, Two Milliners in the Rue du Caire (Paris), c. 1885-86. Oil on canvas.

Paul Signac, Two Milliners in the Rue du Caire (Paris), c. 1885-86. Oil on canvas.

在這幅畫中,雖然她們完全沒有挑逗觀畫人,但她們不是充滿品味創意的藝術家。比起Degas的女性,她們像是機械人,在一片寂靜、沉默的工作間工作。

至於中產階級女客戶,Degas又如何描繪她們?且看社會如何看待她們。

“Mme de Guilleroy spent her entire in different shops, selecting and ordering all she needed…From the moment of her return home she felt enlivened at the thought of all the details of that minute rehearsal in those wings of Parisian life."

Guy de Maupassant, 1889

在當代眼中,中產女士面對華麗閃亮的陳列品,一下子失去所有的矜持與自制力,她們沒法抗拒那布質、蕾絲的誘惑,讓手指任意享受那布料幼滑的觸感,臉上滿是貪婪迷戀的喜悅。在消費主義下,社會覺得她們失卻所有獨立思考的能力,更認為她們有竊物癖!

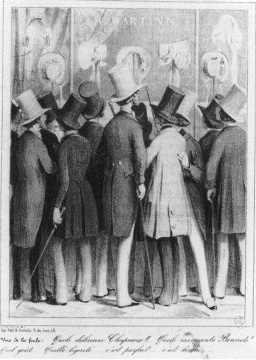

此外,在當代眼中,女帽店真正的客人,其實是男性。男士要看女帽嗎?當然不是,而是偷看女帽的主人。以下一幅漫畫就在取笑那些自欺欺人的紳士:

Anon., The Voice of the Crowd (Voix de la foule), n.d. Lithograph. Ⓒ PMVP/Andréani

Anon., The Voice of the Crowd (Voix de la foule), n.d. Lithograph. Ⓒ PMVP/Andréani

而此廣告亦描繪了女士對女帽的毫不掩飾的喜愛:

Jules Chéret, Halle aux Chapeaux, 1892. Poster.

Jules Chéret, Halle aux Chapeaux, 1892. Poster.

面對社會不斷的醜化和攻擊,Degas筆下的女士別有一番面貌。

Edgar Degas, At the Milliners, 1882-1884. Pastel on woven paper.

Edgar Degas, At the Milliners, 1882-1884. Pastel on woven paper.

Edgar Degas, At the Milliners, 1882.

Edgar Degas, At the Milliners, 1882.

Edgar Degas, At the Milliner’s, 1882. Pastel on woven paper.

Edgar Degas, At the Milliner’s, 1882. Pastel on woven paper.

面對美麗鮮豔的衣飾,這班女士沒有發瘋,而是不失高貴,從容為自己搭配。更重要是,她們望著鏡子靜靜端詳,自信又冷靜──她們是打扮給自己看,不是為任何男性。而Degas也從來不繪畫她們在鏡中的倒影,更顯示她們是屬於自己獨立個體,即使是我們畫外人,也未能允許觀看她們美麗的倒影,只有她自己才有這樣的權利。她是自己唯一的觀眾,無需吸引任何人。

另一個有趣的觀察,是Degas給予她們的獨立。細看當代的其他描繪,這些女士姿態僵硬、目無表情,軟弱卻又嬌柔無力,正在等待女侍的招待。

Henri Gervex, Cinq heures chez Paquin, 1906. Oil on canvas.

Henri Gervex, Cinq heures chez Paquin, 1906. Oil on canvas.

Degas的女士不同──她們從來不需要任何人幫助戴上女帽、繫上蝴蝶結。她們對自己衣飾的穿戴,有絕對的主動權。

Edgar Degas, At the Milliner’s, c. 1882. Pastel.

Edgar Degas, At the Milliner’s, c. 1882. Pastel.

最後,若細心比較,其實這些女顧客與女裁縫師有一個共同通點:兩者同樣需要對布料、款式精心挑選和仔細考量。在衣飾面前,她們沉穩、端莊,皆因在Degas眼中她們這份對美的敏感度,與一個畫家的觸覺不謀而合。

獨立自信且有尊嚴,是Degas送給她們別出心裁的禮物。

Degas對女帽店女士的偏愛,後世有學者認為,當中其實隱含了他對Mary Cassatt一份特別的情愫。

Edgar Degas, Mary Cassatt, c. 1879-84. Oil on canvas.

Edgar Degas, Mary Cassatt, c. 1879-84. Oil on canvas.

Degas除了愛畫女人,現實生活的他其實很愛陪伴女士選購服飾。而印象派畫家Mary Cassatt,是他最愛陪伴的一位紅顏知己。Cassatt與Degas同樣是中產出身,為了藝術,她離開美國,離鄉別井遠赴巴黎發展。1877年Degas介紹Cassatt一起參展印象派小眾藝術展,Cassatt欣然答應,亦成為印象派最有名的女畫家。Degas與Cassatt至死亦無相愛,卻是一生的知己。他們相互欣賞對方的藝術,購買對方的作品。兩人的友情偶爾隱含在他們的畫作,不論後世或當代均會心微笑。以下是Mary Cassatt的自畫像──穿戴時髦但表情莊嚴優雅。

Mary Cassatt, Self-Portrait, c. 1878. Gouache on paper.

Mary Cassatt, Self-Portrait, c. 1878. Gouache on paper.

後世認為,Degas以下兩幅作品的主人翁,就是取材自Cassatt的自畫像與她平時的一顰一笑;因此女裁縫師展現如此優美的姿態,而畫中女顧客的蝴蝶結亦與Cassatt自畫像的蝴蝶結互相呼應。

Edgar Degas, The Millinery Shop, c. 1882-86. Oil on canvas.

Edgar Degas, The Millinery Shop, c. 1882-86. Oil on canvas.

Edgar Degas, At the Milliner’s, 1882. Pastel on woven paper.

Edgar Degas, At the Milliner’s, 1882. Pastel on woven paper.

也許畫作中亦隱含了Cassatt對Degas的美好回憶,她把這幅作品賣給一個她相當重視的美國收藏家兼摯友──Havemeyer夫婦。

Degas與Cassatt一生相知相識,即使是兩人的Studio,也只是五分鐘腳程的距離。Degas常為Cassatt給予意見及四出搜尋適合的模特兒,而Cassatt則推薦Degas的畫作給美國的買家,為他建立在美國的名聲。雖然兩人的友情持續了一段很長的時間,最後兩人因對女性地位及爭取女性選舉權上出現分歧,兩人感情不再如昔,但至死亦有互相探望,終其一生沒有嫁娶。

互相欣賞、相知相識、一生不離不棄,令女帽店的主角在呈現美的同時,隱含了多一分女畫家的尊嚴與自信。

離開女帽店,我們隨Caillebotte到巴黎的街道上走上一圈。

這是廣告中的街道:

R. Franck, Au Moine St. Martin, c. 1875-85. Poster.

R. Franck, Au Moine St. Martin, c. 1875-85. Poster.

這是Caillebotte眼中的街道:

Gustave Caillebotte, Paris, A Rainy Day, 1877. Oil on canvas.

Gustave Caillebotte, Paris, A Rainy Day, 1877. Oil on canvas.

Caillebotte的街道給人一種莫名的詭異與冷感。街道的色澤單調,即使有綠色的燈柱與紅色的店舖牆壁,都掩蓋不了當中暗沉的格調。構圖方面,Caillebotte將正面的男女主角放在右方,與左方深遠的perspective對比強烈──Caillebotte是想令觀畫人有如置身巴黎的街道──但左右兩方卻讓觀眾感到極不協調。

然而最令人感到不安的,是雨傘。畫中雨傘的描繪彷彿才是作品的重點。當時這幅作品受到尖刻的批評,除了因為角度古怪,也是因為雨傘的出現。雨傘與其他衣物不同,它不可以是度身訂造,必然是在百貨公司選購──雨傘象徵了消費主義下的mass production,由於商業味濃厚,雨傘不會是高等藝術的重點題材。但若我們仔細一點看,Caillebotte刻意將雨傘的顏色畫成一模一樣,正正表達了他有感在消費主義下,大量生產製成品以致令社會失卻了individuality和uniqueness的可貴。雨傘的數量和大小突顯了雨傘在作品的重要性──這正正是畫家的觀察──在消費品當道的風氣下,死物、商品的地位大大提升,甚至取代了人與人之間的關係。因此,畫中人明明是活的,卻有如死物一般,失卻了固有的生命力與親密。畫中的抽離與空虛感由此而生。

若細心留意,Caillebotte沒有取材花店、百貨公司、女帽店的櫥窗,他有心避開這些令人愉悅的店舖,反而在其中一間店舖的一角悄悄寫上了”Pharmacie”的字樣,彷彿暗示這是一個生病了、沒有生命力的城市。

這就是Caillebotte的作品與一幅廣告的分別。

印象派有關消費主義的作品繁多,不能盡錄。這數幅作品略略介紹了它們與當代社會的關係。畫家們從身處的城市中得到源源不絕的靈感,並在作品中帶出了人與人之間的感情,和他們對這個浮華世間的想法。這種關懷和熱愛,解釋了為甚麼它們不是廣告,而是永垂不朽的藝術。

參考書籍:

- Iskin, Ruth E., Modern Women and Parisian Consumer Culture in Impressionist Painting. New York: Cambridge University Press, 2007.

相關文章:

- 印象派的源起與賞析 <一> 序幕

- 印象派的源起與賞析 <二> 裸露對決 風雲變色

- 印象派的源起與賞析 <三> 浮華世間 似有還無(三之一)

- 印象派的源起與賞析 <四> 浮華世間 似有還無(三之二)

- 印象派的源起與賞析 <六> 雨暘明晦 地久天長(四之一)

- 印象派的源起與賞析 <七> 雨暘明晦 地久天長(四之二)

- 印象派的源起與賞析 <八> 雨暘明晦 地久天長(四之三)

- 印象派的源起與賞析 <九> 雨暘明晦 地久天長(四之四)

- 印象派的源起與賞析 <十> 印象派與日本風(Japonism)

- 印象派的源起與賞析 <十一> 完結篇

- 【藝趣隨筆】世間已無維納斯

- 【藝趣隨筆】藏在女帽店的秘密

- 【藝趣隨筆】躲在酒瓶裡的畫家

- 【藝趣隨筆】印象派與同性戀暗示

- 【藝趣隨筆】人面不知何處去

- 【藝趣隨筆】一幅畫道盡印象派的故事

發表留言